장사익 인터뷰

장사익

북한산 산자락이 시원한 구기동에서 그를 만났다. 대문 앞 붓필로 쓴 환영 인사와 직접 우려낸 차와 감, 다래까지 진한 환대였다. 3시간여 대화에 관류한 따스한 기운은 그의 곡 ‘국밥집에서’를 상기하는 소고기국밥 식사에까지 고루 퍼졌다. 버스에 오르는 우리를 끝까지 바라보며 손 흔들어주던 그. 장사익의 음악 세계는 인간애와 품성에서 비롯하는 게 아닐지 생각했다.

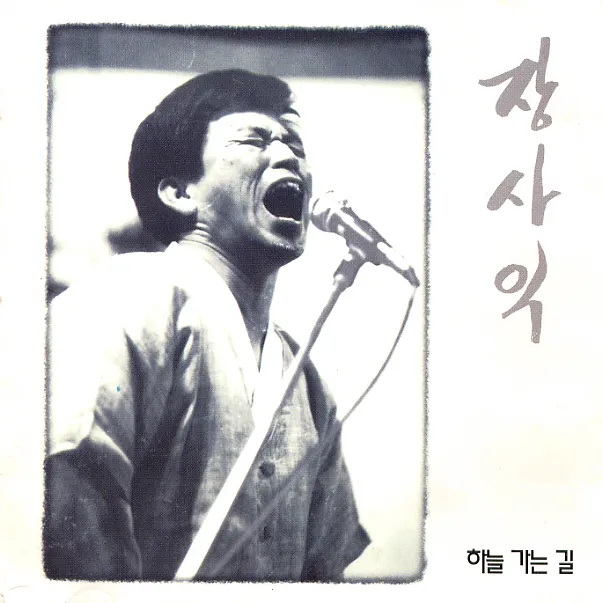

1995년, 만 마흔여섯 나이에 < 하늘 가는 길 >로 늦깎이 데뷔한 장사익은 공연과 음반으로 빼곡한 수기(手記)를 써 내려갔다. 피아니스트 임동창의 전위성을 투영한 초기작부터 대중성을 모색한 기타리스트 김광석과의 시기, 재즈 뮤지션 정재열과 파트너십을 이룬 현재에 이르기까지 30년 음악 인생을 건축했다. 한국과 미국, 호주 가리지 않고 관객과 소통하며 한국적 노래 미학을 설파한 그는 오는 2025년 1월 4일 “장사익소리판 꽃을 준다, 나에게” 부산 콘서트로 전국투어의 대장정을 마무리한다.

현재 투어 중인 것으로 알고 있습니다.

그렇다. 10월 23일 세종문화회관을 시작으로 대구와 대전, 천안 예술의 전당에서 공연했고, 2025년 1월 4일 부산시민회관 대극장에서

“장사익 소리판 ‘꽃을 준다 나에게’를 앞두고

있다.

공연의 구성이 궁금합니다.

1부는 자작곡 2부는 흘러간

우리 가요로 구성한다. 직접 담은 메시지를 1부를 통해 들려드리고 2부에선 보단 친숙한 멜로디로 관객들 가까이 다가선다. 자연스레 청중이 1부의 메시지와 의도에 관해 관심과 흥미를 갖게 하는 방법이다.

30년 넘게 공연을 해오신 만큼 관련 사연도 많을 것 같습니다.

예전에는 첫 곡 시작하자 눈물바다가 되었다. 요즘은 그 정도로 울지 않는다. 한 번은 셋리스트에 ‘꽃구경’이란 곡을 넣지 않자, 아주머니 관객들이 “나 오늘 울려고 왔는데 그 노래 왜 안 해요?”라며 물어왔다. 비가 내리면 세상이 깨끗해지는 것처럼 한번 크게 울고 나면 마음이 개운해지는 모양이다.

2015년 3월, KBS 공사창립 42주년 특집 콘서트 '이미자 장사익'이 큰 화제였는데요, 2024년 10월

부산에서 열린 ‘동백 아가씨’ 발표 60주년 기념전에도 참여하셨습니다.

'동백 아가씨'는 시련과 고초를 겪고 다시 생명을 얻는 과정을 거친, 운명적으로 굴곡이 심한 노래다. 수백 년 역사를 쌓은 클래시컬 뮤직처럼 ‘동백 아가씨’도 60여 년간 전 국민의 사랑과 지지를 얻었다. 노래를 하는 입장에서 기술과 감정 부문에서 완벽한 작품이라 ‘동백 아가씨’를 완전하게 소화하는 경지에 이르면 다른 곡들은 상대적으로 편안하게 느껴질 정도다.

가장 기억에 남는 공연은 무엇인가요?

1994년 11월 6일과 7일 이틀간 홍대 앞 예극장에서 열린 임동창의 피아노와 김규형의 북과 함께 연주했던 첫 공연과 2년 뒤 서울대에서 열린 "자유콘서트"다. 자유콘서트에서는 첫 곡으로 '하늘 가는 길'을 불렀는데 아무런 반응이 없어 당황했으나 몇십 초 후에 관중들이 발을 구르고 난리가 났다. 그 열기가 다음 곡 ‘찔레꽃’까지 이어졌다.

콘서트가 끝난 이틀 후 불세출의 타악기 연주자 김대환 선생님과 진도씻김굿 기능보유자 박병천 선생님이 나를 찾아왔다. 박 선생님께서 “득음을 축하하네”라고 칭찬과 더불어 10만 원을 건네주셨다. 김 선생님께서는 "인기를 쫒지 말라"라며 음악의 본질을 찿아서 가라고 조언하셨다. 1996년 세종문화회관 공연에서의 첫 번째 초대자가 박병천이었고, 두 번째 초대자로 김대환이 드럼 연주를 해주셨다.

해외 공연 중 인상 깊었던 공연은 무엇이 있나요?

뉴욕 시티 센터(New York City Center)에서 했던 공연들이

기억에 남는다. 2004년 서울팝스오케스트라와 협연 콘서트를 시작으로

2007년 장사익소리판 “Longing”과 2009년

장사익소리판 “Voyage to Heaven”, 2014년 “소리가

춤을 부른다(Jang Saik and the Legedns of Korean Dance)” 총 네 차례

무대에 섰다. “Longing”과 “Voyage to Heaven” 같은 부제는 기본적으로

내가 착안하고 그것에 해당하는 영단어는 기획팀과 상의한다.

30년 공연하면서 우리 관객들에게 전달한 게 있다면 무엇이라고 생각하십니까?

40대 중반에 데뷔해서 “시”를 노래했다. 기존에 있는 시 작품이지만 내 감수성 혹은 방향성과 맞아떨어진 시를 고른 것이다. 대다수의 사람이 하늘을 파랗다고 보지만 나에겐 빨강으로 보였다. 고향에서 늘 바라보던 석양의 붉은 노을 이 빨간색이었기 때문이다. 내 노래 하나가 서른과 예순, 아흔을 아우르고, 공감대를 쌓으며 인연 맺는다는 게 참 재밌다.

장사익 음악을 어떤 장르로 표현해야 할까요?

“무정의”라고 하겠다. 관중들과의 커뮤니케이션도 관련이 있는데 데뷔 후 10년까지만 해도 노래를 부르면 관중들이 어느 시점에 손뼉을 쳐야 할지 헷갈렸다. 평소 익히 들어왔던 스타일이 아니기 때문이다. 시간이 어느 정도 흐른 다음부터는 관중들도 특유의 호흡에 익숙해지고 반응하게 되었다. 우리가 시를 읊을 때 박자를 부러 맞춰 읽지는 않는다. 그 안에 자연스러운 운율이 있고 그 운율이 바로 호흡이다.

내 노래 안에는 그간의 인생에 쌓인 다채로운 요소가 있다. 마치 나라는 사람 속에 내 아버지와 어머니, 할아버지 할머니가 모두 녹아들어 가 있는 것과 진배없다. 아무래도 어렸을 적 소리를 내지르며 나름의 노래 연습했던 게 기초가 되었고 3년 동안 파고다 극장 근처 교습소에서 정식 교육을 받은 것과 10년여의 국악기 수학도 주요했다. 국악은 보통 정악과 속악으로 나뉘는데, 궁중음악인 정악의 피리를 5년 배웠고 서민들이 즐기던 속악의 대금산조도 다년간 공부했다. 이런 각종 수학의 혼합물이 바로 나의 음악이다.

본격적인 음악 시작 계기가 궁금합니다.

조금 얘기가 거슬러 올라가지만, 1976년 서울 계동의 소극장 “공간사랑”에서 김대환과 색소포니스트 강태환, 트럼페터 최선배, “병신춤” 공옥진 같은 예술가가 교류했다. 나는 1967년부터 1992년까지 15개 직장 옮겨다니면서 그런 선배들 공연을 관람했고 개인적으로도 클래식 정악 소악, 궁중음악 피리, 태평소를 5년 배웠다. 1992년쯤 “3년만 음악 생활 제대로 해보자”라는 마음으로 직장을 그만뒀다.

1집 < 하늘 가는 길 > 의 제작 과정은 어땠나요?

딱 한 번 연습하고 11월 7일 공연했다. 그 공연을 본 제작자가 공짜로 음반 제작을 해주겠다고 제의했다. 코러스 해주는 분들과 세션이 모여 저녁 식사 후 7시부터 11시 반까지 네 시간 스트레이트로 작업했다. 엔지니어가 별도 장치는 거의 추가하지 않았다고 한다. 음량이 너무 작은 ‘찔레꽃’ 초반부처럼 구석구석 빈틈이 많다. 그래도 당시 연주자들의 기량이 300퍼센트 발휘되어 나름 괜찮은 결과물이 나왔지 싶다.

장사익의 음악 인생에서 빠질 수 없는 인물이 임동창 선생입니다. 1집의 사실상 프로듀서였죠.

1989~1990년대에 사물놀이의 두 대들보를 꼽으라면 이광수와 김덕수이다. 나는 태평소 연주로 이광수 사물놀이패에 참여했고 임동창은 김덕수와 주로 협연했다. 아무래도 약간의 접점이 있을 수밖에 없는 상황이었고 연세대학교 백 주년 기념관에서 열린 임동창 콘서트 뒤풀이에서 일종의 음악적 합을 주고받았다. 물론 그 전부터 알던 사이지만 그 일이 협업의 계기가 된 것 같다.

임동창의 피아노가 선생님의 “호흡”과 관련해 어떤 역할을 수행한 것인가요?

내가 1퍼센트면 그 친구가 99퍼센트라고 봐도 좋을 만큼 음악적 비중이 막대했다. 어쩌면 대중들에겐 장사익 노래의 반주 정도로 인식될는지 모르지만, 임동창의 피아노와 나의 노래가 실은 하나다. 두 사람 사이의 역학 관계에서 음악적인 공간이 형성된다. 추사 김정희의 “세한도(歲寒圖)”엔 몇 그루 나무만 덩그러니 있지만 그 여백의 아름다움을 느낀다. 관객과의 소통도 마찬가지로, 음악의 공간을 듣는 이들이 채워나갈 수 있다.

30년 음악 인생에서 중요했던 인물을 들어주신다면?

역시나 3년을 꼬박 함께한 음악 파트너 임동창과 더불어 인생의 스승님인 이광수가 떠오른다. 앞서 언급한 김대환, 박병천 선생님도 계시고 피리를 가르쳐 준 강영근 선생과 대금 명인 원장현 선생도 빼놓을 수 없다. 더불어 김광석이라는 한국 최고의 세션 기타리스트를 들고 싶다. 녹음실에서 놀라운 진두지휘와 카리스마를 보여주는 친구다. 현재는 재즈 기타리스트 정재열이 내 음악 감독을 수행한다.

김광석과의 인연이 특별하다고 들었어요.

경력 중기 가장 중요한 음악 파트너다. 초기엔 서로 호흡이 완전치 못했다. 호흡이 중요함을 서로 소통하는데 긴 시간이 걸렸지만 결국 내 음악의 가요적 색채와 제도권 안의 대중성을 입히는 데 크게 공헌했다. 정리하자면 “파격”의 임동창, “가요적 질감”의 김광석, “재즈 풍” 정재열이라고 할 수 있다.

그렇다면 장사익을 음악가로 만든 음악엔 무엇이 있을까요?

유럽에서 주로 송가라고 부르는 음악들이다. 이탈리아 칸초네와 산레모 가요제 출전 곡들 영향도 많이 받았다. 클리프 리처드 앤 더 섀도스의 ‘The young ones’와 엘비스 프레슬리 ‘Burning love’같은 1960년대 팝송도 언급하고 싶다. 장르적으로는 블루스가 음악적인 큰 기둥이다.

*송가: 운율과 시형(詩型)이 모두 자유로운 찬양 시를 일컫는 음악 형태

팝송도 즐겨 부르시나요?

몇 곡 있다. ‘A change is gonna come’ 등 당대를 대표했던 소울 뮤지션 샘 쿡의 ‘Teenage sonata’(1960)와 "소울의 왕" 오티스 레딩의 ‘I’ve been loving you too long’(1965)과 다수의 가수가 리메이크했던 ‘Autumn leaves’를 즐겨 부른다. 이 곡을 후에 음원으로 발매할 계획도 있다. ‘Teenage sonata’는 클래시컬 뮤직 풍의 아름다운 연주와 쿡의 가창이 조화롭다.

장사익 노래엔 삶과 죽음이 응축되어 있습니다.

내 노래 중 60~70퍼센트가 죽음의 노래다. 희로애락(喜怒哀樂)의 “애”에 가깝고 봄 여름 가을 겨울에서 “겨울”에 가깝다. 이제

막 노래 시작한 친구들의 무대는 봄이다. 막 꽃이 피는 시기다. 여름의

장마와 태풍을 거치고 낙엽 지는 가을을 맞고 긴 겨울잠을 자는 인생 과정을 통과한다. 난 아마 몇 차례 사계(四季)를 지나지 않았나 싶다.

2012년 정규 7집 < 역(驛) >에 수록된 ‘역’의 가사가 기억에 남습니다.

친동생이 2024년 8월에 세상을 떠났다. 특히 ‘역’의 가사가 더 와닿더라. 잎사귀가 가지를 놓고 다 떨어져도 버티다 보면 뿌리내려 나무 될 줄 알았다. 그런데 삶이 그렇게 만만치 않더라. 떠나려는 기차가 나를 재촉해 오고 꿈속까지 찾아오다 보니 맘이 조급해진다. 오랫동안 버스를 타고 가는 사람도, 중간에 떨어지는 이도 있지만 결국에 모두 내리게 된다. 기차를 탈지 말지, 인생 선택의 갈림길에 서게 된다. 어떤 이는 앉아서, 다른 이는 기차에 서서 간다. 그런 인생사를 담은 게 바로 ‘역’이다.

잎사귀 하나가 가지를 놓는다

한 세월 그냥 버티다 보면

덩달아 뿌리내려 나무 될 줄 알았다

기적이 운다

기적이 운다

꿈속까지 찾아와 서성댄다

세상은 다시 모두 역일 뿐이다

기적이 운다

기적이 운다

- 장사익 '역' 中

장사익이 부르는 “우리 가요사의 명작들”을 시리즈로 음원 혹은 음반으로 발매할 생각은 없나요?

지난 40~50년 껴안아 온 노래들이 있다. 라이브에선 여러 차례 불렀지만 음원까진 가지 못했다. 음원으로 내기엔 성에 안 찬달까. 노래를 부르고 싶은 가수가 딱 둘 있다. 배호와 이미자. 배호가 사망한 1971년 말엔 군대에 있었지만, 생전의 모습을 한 번 본 적이 있다. 중학생 혹은 고등학생 시절 대천해수욕장의 특설 무대에서 흔들흔들 스윙을 하며 재즈풍으로 노래하는 배호를 봤다. 그 당시엔 어린 마음에 “왜 이렇게 목구멍으로 부르나?” 의문이었지만 지금 그분의 노래를 다시 복기하면 마치 판소리처럼 한국적이면서도 상당히 자유로운 소리를 구사했다. 배호의 가요, 배호의 트로트는 모방은 많을지언정 그 누구도 원작자에 다가서지 못했다.

끝으로 개인적으로 정말 잘 불렀다고 생각하는 곡을 몇 작품 꼽아주신다면?

‘하늘 가는 길’이다. 임동창과의 상의 끝에, 처음엔

비교적 차분하게 진행하다가 후반부 극적으로 터트리는 구성을 취했고, 이는 ‘찔레꽃’과도 동일하다. '하늘 가는 길'은 어렸을

적 음력 3월 초하룻날 할아버지 상여가 동네 어귀 뚝길을 지날 때 상주인 아버지가 내게 :나도 꽃속에서 꽃상여를 타고 가고 싶다"라고 하셨던 기억을 옮긴 노랟. 동네 꽃상여 봤던 기억을 옮긴 노래다. 방금 언급한 ‘찔레꽃’과 이미자 원곡의 ‘동백 아가씨’,

박시춘 작곡, 백설희가 노래한 ‘봄날은 간다’도 들고 싶다.

진행: 임진모, 임동엽, 염동교, 한성현

정리: 염동교

사진: 한성현