문화 전유와 한국 힙합 역사 탐구, 영파씨를 바라보는 두 시선

영파씨(YOUNG POSSE)

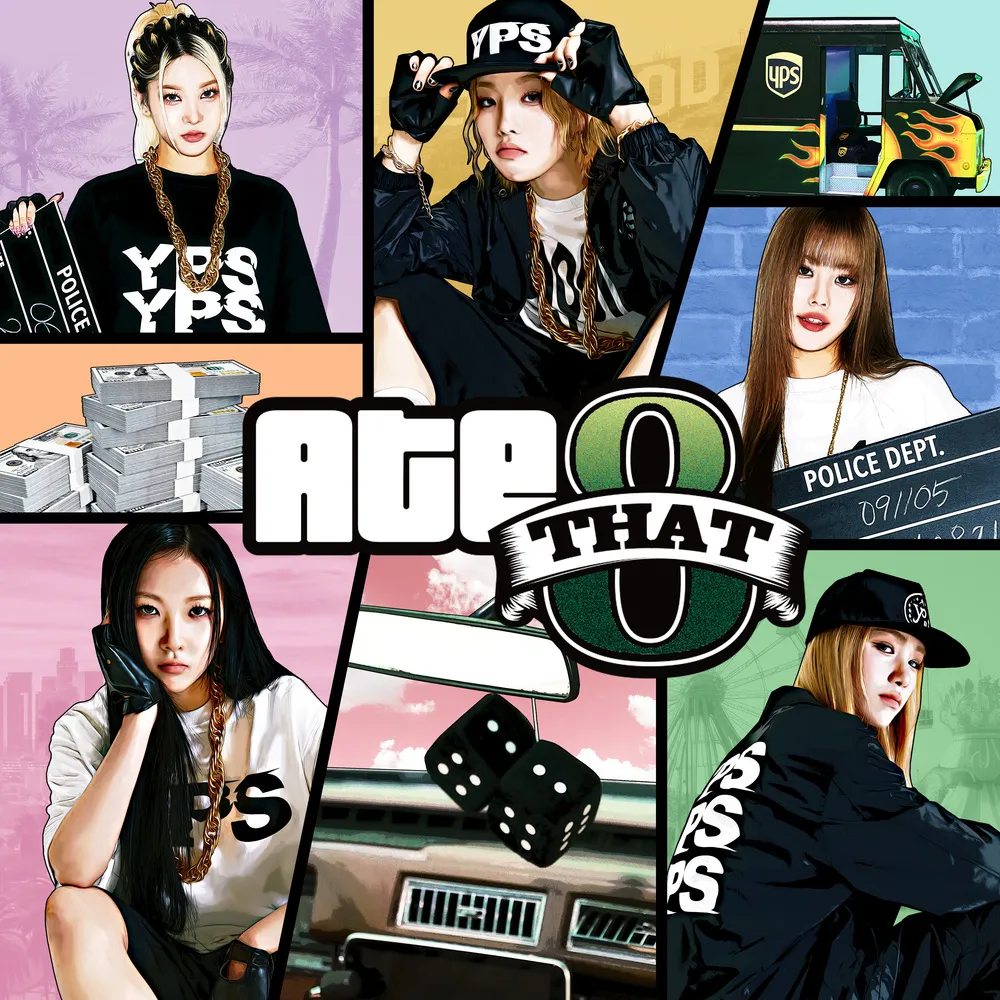

앨범 표지는 ‘GTA (Grand Theft Auto)’ 패러디에 티저 이미지에는 LA 지도를 펼쳤고, 뮤직비디오에서는 히스패닉의 치카노 패션 차림으로 로우 라이더 자동차를 탄다. 미국 래퍼냐고? 아니다. DSP미디어와 비츠엔터테인먼트가 합작하여 2023년 10월 출범한 5인조 걸그룹 영파씨가 지난 8월 21일 발매한 EP < Ate That >에 등장하는 키워드다.

대형 기획사 걸그룹 중심의 고래 싸움에서 살아남기 위해 중소 엔터테인먼트가 색다른 전략으로 틈새시장을 공략하는 시대, 영파씨는 힙합을 본부로 삼았다. 물론 힙합은 언제나 K팝의 주요 아이템이었지만 이 팀은 조금 더 본격적이다. 단순히 세부 장르의 채택이나 랩의 비중을 논하는 것이 아니다. 직접적으로 힙합 문화 안에 소속되기를 원한다.

데뷔 EP < Macaroni Cheese >의 수록곡으로 갱스터 진영에서 유래된 드릴(Drill) 장르 트랙인 ‘Posse up!’이 대표적이다. 음반 발매 4개월 후 공개한 리믹스 ‘Young Posse up!’에 이름을 올린 인물은 버벌진트와 NSW 윤, 토큰(Token). 래퍼들이 K팝에 참여하는 것이 이제는 나름 드문 일이 아니지만 이런 식의 피처링 리믹스는 힙합 신 내에서나 찾아볼 수 있는 경우다. 올해 6월에는 < XXL > EP의 첫 트랙 ‘Scars’에 릴 체리와 디보(Dbo)가 참여한 버전인 ‘On my scars’를 발표하기도 했으니 단순 일회성 마케팅으로 보이지는 않는다.

힙합에 대한 진정성을 드러내는 또 하나의 방식은 바로 확실한 출처 표시다. 두 번째 EP < XXL >은 제목과 아트워크 모두 동명의 미국 힙합 매거진을 모티브로 삼았고, 1990년대로 향해 붐뱁 비트를 공수한 타이틀곡은 서태지와 아이들의 ‘Come back home’을 벤치마킹했다고 발언한 바 있다. 2020년대 유행 중인 레이지(Rage)를 시도한 ‘Scars’는 안무 동작에서 장르의 원전이 된 트리피 레드의 ‘Miss the rage’ 비주얼라이저 속 시그니처 포즈를 삽입하는 등 동시대성도 놓치지 않는다.

음악 안에도 주석이 가득하다. ‘Glock tucked, big t-shirt, Billie Eilish’라는 라인이 숏폼 챌린지에서 크게 호응을 얻은 아르마니 화이트의 ‘Billie Eilish.’는 ‘Xxl’에서 ‘Big t shirts not Billie just POSSE!’로 재탄생했고, 신곡 ‘Ate that’은 영국 코미디언 마이클 다파(Michael Dapaah)가 연기한 얼터 에고 빅 샤크(Big Shaq)의 ‘Mans’ not hot’에서 ‘Quick maths’를 따와 훅에 집어넣기도 했다.

해외 래퍼들의 가사에서 흔히 찾아볼 수 있는 존경을 담은 샤라웃(shot out)이 영파씨의 음악의 핵심 기조인 것이다. 1980년대 후반 시작된 장르인 지펑크(G-funk) 풍의 타이틀곡 ‘Ate that’은 ‘Nothin’ but a “P” thang’이라며 해당 장르의 대표곡인 닥터 드레와 스눕 독의 ‘Nuthin’ but a “G” thang’에 대해 경의를 표하기도 하고, ‘미쳐버린 폼은 마치 Beastie Girls’라며 비스티 보이즈에 맞서기도 한다. ‘Bananas’에서도 동일한 스냅 랩 계의 대표곡으로 2005년 빌보드 싱글 차트 1위에도 오른 디포엘(D4L)의 ‘Laffy taffy’를 언급하고 있다.

이는 다른 말로 하면 일종의 ‘미국성’이라고도 표현할 수 있을 것이다. 실제로 꾸준히 해외 감독 벤 프룰(Ben Proulx)과 작업한 만큼 영파씨의 뮤직비디오는 오늘날 여타 K팝의 경우처럼 각국의 요소가 혼재된 무국적의 공간 대신 누구나 미국이라고 특정할 만한 풍경으로 채워져 있다. 힙합의 원전을 찾아가겠다는 의미다.

일부 해외 소비자는 이에 대해 곱지 않은 시선을 가지기도 한다. K팝 소비자층이 종종 제기하는 ‘문화 전유(Cultural appropriation)’가 근거다. 이른바 ‘문화적 도용’이라고도 불리는 이 개념은 다른 민족이나 인종의 문화를 외부 집단이 부적절하게 사용하고 있다는 식의 의견으로 과거 흑인을 희화화했던 ‘블랙페이스’ 분장이나 아메리카 원주민의 깃털 장식 등이 그 예시로 주로 언급된다.

대부분 문화 혼종성을 기반으로 시각적 요소를 펼치는 K팝에서 이와 관련한 문제 제기는 꾸준히 존재했다. 대표적인 것이 오마이걸의 멤버 유아의 솔로 데뷔곡 ‘숲의 아이 (Bon voyage)’의 자연 콘셉트였고, 박재범 또한 흑인들에게는 해방의 상징인 ‘드레드록스’ 머리를 단순 멋으로만 사용했다는 비판에 'DNA remix' 뮤직비디오를 수정한 바 있다. 가장 최근에는 걸그룹 아이브의 멤버 레이가 피부톤이 어두운 헬로 키티 인형을 ‘힙합’ 스타일이라고 칭하며 ‘갱 갱’ 등의 표현을 덧붙인 것에 대해 사과문을 올리기도 했다.

영파씨도 이와 비슷하다. 이들이 뮤직비디오와 무대에서 선보이는 의상이 흑인 등 유색인종 고유의 스타일을 멋대로 사용한다는 논조다. 1990년대에도 태어나지 않은 동양의 소녀들이 그 주체라는 것은 여기에 불을 지핀다. 험난한 사회 분위기에서 유래한 ‘후드’와 ‘갱’을 외부인의 입장에서 피상적으로만 사용한다는 식이다.

그러나 이는 팀의 지향점이 한국에 힙합이 처음 방문했던 1990년대 복고이기도 하다는 사실을 고려하면 이야기가 조금 달라진다. 미국에서 힙합은 거리 밑바닥에서 시작되어 갱스터 집단에게도 애용된 음악이겠지만 국내에서 이를 수입하고 향유할 수 있던 것은 음악을 듣고 음악을 할 형편이 되는, 즉 어느 정도의 경제적 여유가 뒷받침된 중산층 이상이었기 때문이다. 드렁큰 타이거나 지누션, 업타운 등 당시 초기 래퍼들 대다수가 미국 국적의 재미교포라는 사실은 한국 힙합과 자본의 독특한 관계를 보여주는 지점이다.

인디와 언더그라운드에도 힙합이 들어서면서 전개 양상이 복잡해지기는 했지만 기본적으로 방송 전파에 오를 수 있던 1세대 국내 힙합은 현지의 분위기와 달리 철저한 생활 음악보다 여가와 취미 그리고 ‘멋’의 영역에 더 치우칠 수밖에 없었다. 더군다나 총기 규제까지 존재하는 나라에서 미국의 문화를 그대로 이식하기란 사실상 불가능한 일이다. 이들이 힙합을 즐기고 수용할 수 있던 방법은 음악적 양식을 따오면서 패션 등 외적인 것을 재현하는 것이었다.

물론 이후 힙합이 한국에 뿌리내린 시간이 길어짐에 따라 국내와 해외 신이 상당 부분 동기화를 이뤘고, < 쇼미더머니 >를 위시한 미디어의 노출과 각종 레이블의 출범 및 디스전 등의 사건을 거치며 지금 한국 힙합은 미국처럼 공동체성을 보유한 생활음악이 된 상황이다. ‘밑바닥’ 키워드와 자수성가 서사의 출현은 그 일환이라 할 수 있다. 한국만의 힙합 환경과 맥락이 조성된 덕분이다.

Y2K 유행의 한 분파로도 엮이는 영파씨의 콘셉트는 그런 의미에서 힙합이 국내에서 굳건히 자리잡기 전, 동양 국가가 서구라는 명확한 ‘본토’에서 발생한 장르를 받아들였던 방식을 전시한다고 볼 수 있다. 재생산 단계를 갖추기 이전 최대한 비슷하게 참고에 집중해야 했던 시대적 환경의 재현이다. 그렇다면 오히려 직접적으로 원본을 언급하는 전략은 참고라는 명목하에 암암리 이뤄진 불법 샘플 혹은 표절까지 이르렀던 옛 가요계 풍토를 대신 반성하고 개선하는 행보로도 볼 수도 있다.

한편으로 영파씨의 역사 복원 작업은 국내 힙합 팬들에게 호감을 사며 이른바 ‘국힙 딸내미’라는 귀여운 별명을 획득했음에도 완전히 그 세계에 녹아들지 못했다는 특수성으로 인해 가능한 일이기도 하다. 실제 래퍼들과 교류를 맺고 힙합 공연에도 더러 오르면서 인정받으려고 하고 있지만 영파씨에 대한 칭찬에는 아직까지 ‘아이돌 치고’라는 부연 설명이 달리고 있으며, 그룹의 지향성에 대해서도 프로듀서로 과거 래퍼 활동을 했던 작곡가 키겐에 대한 이야기가 주가 된다. 즉 그룹을 둘러싼 국내외 코멘트는 그들이 ‘K팝에서 출발해 힙합으로 뛰어드는’ 독특한 외부인의 포지션을 가지고 있는 것에 기인한다.

PC, 그러니까 ‘정치적 올바름’이라는 이름 하에 발생하는 여러 논의에 속시원한 정답은 없을 것이다. 어찌 보면 이조차도 아시아 여성의 이미지를 일정 테두리에 가두려는 편견일 수도 있다. 결론적으로 영파씨를 바라볼 때에는 문화 생성과 변형의 탈중심화를 향해 다가가고 있는 2020년대식 해석과 함께 문화 전파가 서구에서 뻗어나와 비대칭으로 이뤄졌던 1990년대의 시각까지 겸비해야 하며, 글로벌 시장으로 발돋움하고 있는 K팝과 로컬만의 특수성을 보유한 한국 힙합의 관점을 챙겨야 한다. 둘 중 어느 목소리가 더 정당한 지를 따지는 일은 어렵겠지만 각기 다른 문화권 간 교류와 권력 관계의 역사를 짚어준다는 점에서 영파씨는 새로운 담론의 주인공이 될 자격을 지니고 있다.

♬플레이리스트 감상하기♬