시선은 그대로 유지하되 공간을 바꿨고, 대등한 제재를 이어가나 문법이 바뀌었다. 3년 전 발표한 < 책이여, 안녕! >에서는 스미스의 기타리스트 조니 마가 떠오르는 쟁글 사운드를 주연 삼아 맨체스터의 정경을 그려내며 국내 선배 인디 밴드의 비교적 익숙한 곡 전개와 결합을 시도했다. 경험해 보지 못한 과거에 깃발을 꽂은 셈이었다. 구체화한 사운드와 올곧은 방향성을 일러준 3호선 버터플라이의 베이시스트 김남윤의 프로듀싱은 자칫 상상의 범주에서 나뒹굴 수 있는 부지의 변인을 건져내 음반 단위의 미학을 돋웠다.

눈길은 여전히 과거에 머문다. 하나 배경이 달라졌다. 영국이 아닌 한국이다. 우선 검은잎들의 시그니처 사운드로 바라볼 수 있는 쟁글 기타가 사라졌다. 반면 포크의 향취가 한껏 묻어나는 정직한 어쿠스틱 선율과 담담한 건반이 부쩍 얼굴을 드러낸다. 힌트는 프로듀서의 변화에 있다. 1980년대 맨체스터의 인디 록과 2000년대 국내 모던 록을 조화롭게 버무리기 위해 이에 어울리는 인물을 초빙했듯이, 수십 년 전의 아련함을 재연하고자 이번에는 포크의 대부 조동익과 손을 잡은 결과다. 덕분에 앨범 곳곳에 그의 반가운 손길이 숨어있다.

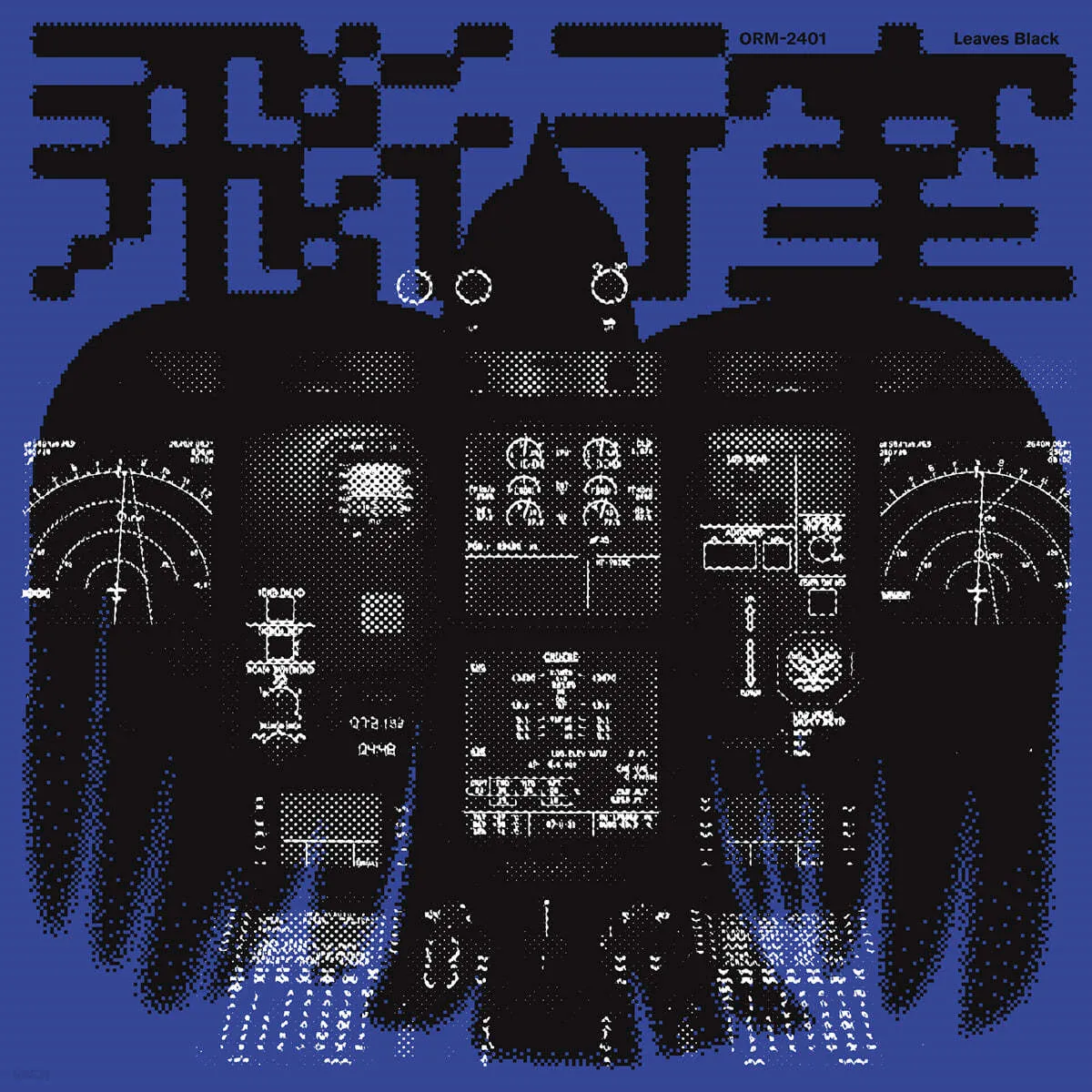

이처럼 국외에서 국내로 공간이, 록에서 포크로 문법이 이동했다. 창작의 영감은 지난날에서 찾지만 그 목적은 오늘날의 현대인을 위로하기 위함에 있다. 시대와 장르에 차별점을 둬 시장에서 희귀성을 부각하려는 의도도 물론 매력적이나 대중이 이들에게 느끼는 감동은 결국 노랫말에 기인한다. < 비행실 >은 상당수의 환경과 조건을 갈아치웠지만 특유의 문학성을 고스란히 유지한다. 오히려 포크 록으로의 방향 전환과 맞물려 빛을 발하는 모습. 변화의 과정 속 중용의 미덕이 담긴 적절한 예시다.

몇몇 중심 소재를 특정해 이어지는 곡에 연결함으로 감정의 잔상을 남기고, 운문의 문체를 따르며 시간의 미감을 탐한다. 예컨대 ‘세상의 품이 왠지 버거운 날에는 / 그때 너는 하늘을 봐 / 정처 없이 떠가는 흰 구름 / 그 무엇도 우리의 위협은 아니니’ 식의 평온한 가사는 ‘철교 위에서 본 나’의 ‘마음’을 어루만지고, ‘남쪽 해변에서 온 편지’ 속 떠나간 ‘유월의 봄바람’은 타이틀 곡 ‘바람’에서 그래도 따뜻했다는 일말의 기억과 조우한다. 또한 아스라이 걸려있는 ‘저녁노을’ 위로 날아온 새가 삶에 지친 ‘어린아이’를 쓰다듬는 이야기는 마지막 트랙 ‘산’의 희망 암시와 맞닿아 있다.

최소화된 움직임으로 공간감을 자아내고 소리를 증축한다. 목소리는 첫선과 마지막 점을 찍는 강력한 무기일 뿐 힘을 들이지 않는다. 어쩌면 이 두 문장이 포크의 모든 것일 수도 있겠다. ‘마음’을 부른 남성도 하나둘 합세하는 건반과 기타 앞에서 아무런 미동이 없고, ‘남쪽 해변에서 온 편지’ 속 장필순의 음색을 빼닮은 여성 또한 어떠한 아픔도 내색하지 않는다. 고통은 음악이 말한다. 클래시컬한 악기 진행과 의도된 노이즈 간의 간극, 모던 록과 포크 록의 경계, 따스한 기억과 차가운 현실 사이 괴리. 이 모든 괴로움을 이겨내려 동작을 간소화한다.

몸을 움츠리는 행위가 도약을 위한 이전 단계에 해당하는 경우가 있다. 더 먼 곳으로 이동하기 위해 ‘비행실’을 뽑기 이전 운동을 멈추고 오롯이 바람을 기다리는 거미가 그렇다. 검은잎들은 각자의 바람이 불어올 것이라 애써 말하지 않는다. 어떤 방식으로 뛰어넘든 간에 아직 미완의 과정에 있다면 우리가 함께하겠다며 손을 내민다. 희망을 앞당기기보다는 상처를 나누고, 현실을 회피하기보다는 차라리 과거를 헤집는다. 평범한 위로의 틀을 벗어나 정갈한 비규격으로 기분 좋은 아이러니를 제시한 검은잎들, 그들의 비행은 결코 머지않았다.

-수록곡-

1. 마음 [추천]

2. 남쪽 해변에서 온 편지 [추천]

3. 바람 [추천]

4. 비행실

5. 철교 위에서 본 나 [추천]

6. 뛰는 심장

7. 어린 아이 [추천]

8. 흙인형

9. 산