광명이 영원할 수 없음을 알기에 뒤이어 다가올 암흑을 고대한다. 16년 만에 돌아온 큐어의 열네 번째 앨범 < Songs Of A Lost World >는 몸을 녹일 당장의 온기를 달가워하지 않는다. 2008년 발매한 < 4:13 Dream > 이후 부모와 형제, 가까운 지인을 떠나보내고 흥진비래의 균형을 잃은 로버트 스미스는 비감(悲感)만이 연속되는 삶 속에서 인간이 느낄 수 있는 고통의 종착을 경험했다. 시간은 곧 체념을 권유했고 괴로움을 잊고자 공연과 투어 일정으로 가득 채운 인고의 세월 끝에 이제야 모두 지난 일이라며 조심스레 이야기를 시작한다.

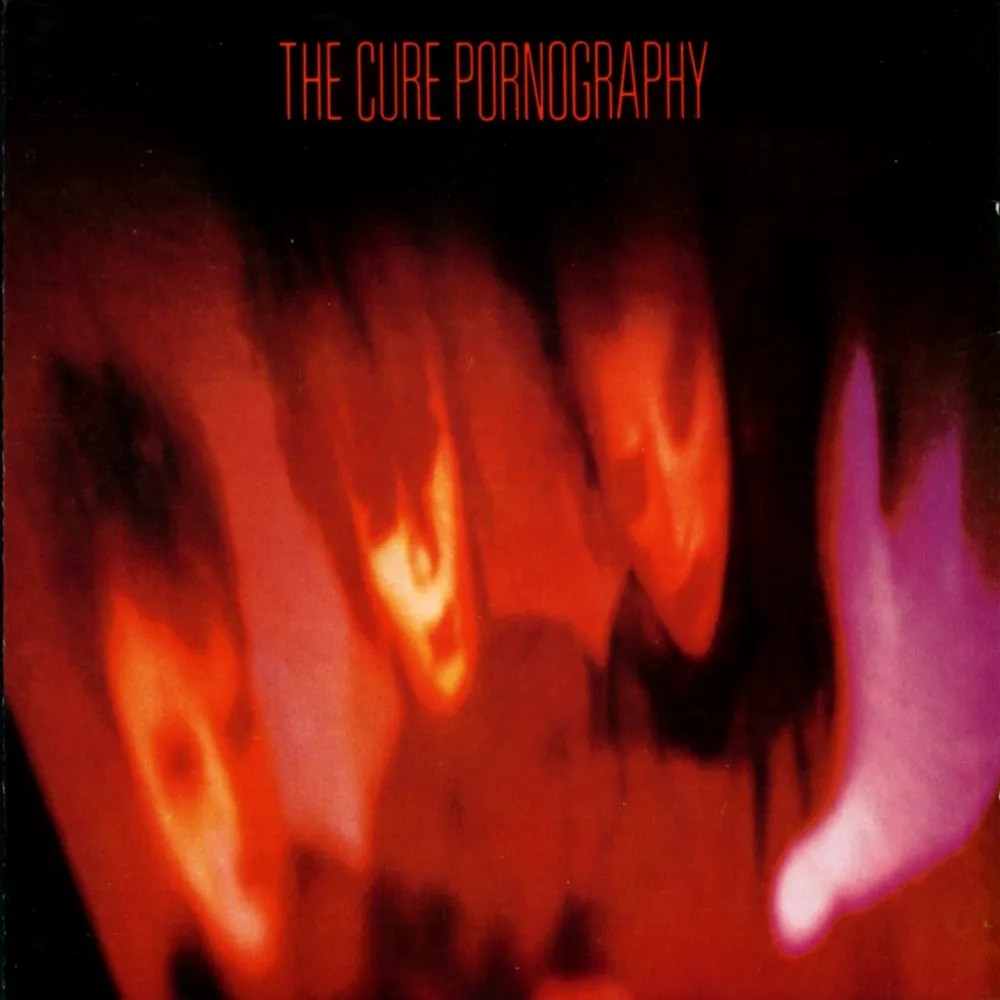

큐어가 ‘잃어버린 세계’는 비단 개인사에 그치지 않는다. < Seventeen Seconds >와 < Faith >, < Pornography >로 그린 고딕 록의 청사진, < Three Imaginary Boys > 의 멋모르던 야수성, < The Head On The Door >와 < Wish >를 잇는 대중적 감각, < Wild Mood Swings >와 < Bloodflowers > 속 실패를 두려워하지 않는 배포. 어느덧 반세기에 가까워진 구력에 지난날을 돌아보니 잃어버린 것이 한둘이 아니다. 반대로 말하자면 지금 손에 아무것도 없다는 말과 같고, 어쩌면 더 이상 잃을 게 없다는 의미와 상통한다. 이를 깨달은 로버트 스미스는 그제야 모든 상황을 받아들일 준비를 마친다. 1985년 < The Head On The Door > 이후 처음으로 전곡을 직접 쓴 앨범이라는 사실은 바로 이 지점에서 의미를 더한다.

“This is the end of every song that we sing”

(이것은 우리가 부를 수 있는 모든 노래의 끝이야)

- ‘Alone’ 中-

현악의 합중을 그려내며 스케일을 키운 신시사이저와 단순한 박자로 그 형체를 부수는 드럼, 불협조적인 두 사이를 연결하는 일렉트릭 기타의 변주는 곧바로 큐어의 최고작 < Disintegration >을 연상케 한다. 아슬아슬한 줄다리기가 3분간 이어지고 드디어 모습을 드러낸 첫 가사는 큐어의 회귀를 알리는 선언이자 끝을 정해놓은 이별 통보와 같다. 상실. 고립, 시간, 죽음, 인생. 결국 남은 건 무상(無常)뿐. < Songs Of A Lost World >는 ‘변하지 않을 것이라 확신했으나 / 꿈도 희망도 사라져’ 벌거벗은 우리를 소환한다.

클래시컬한 전개를 기반으로 7분에 가까운 곡 길이와 3분 내외로 등장하는 보컬까지 ‘And nothing is forever’는 외형 면에서 ‘Alone’과 유사한 문법을 따르는 듯 보이지만 실상은 전혀 그렇지 않다. 보다 다양한 리듬을 장착한 드럼과 신시사이저는 일렉트릭 기타가 더 이상 가교 역을 하지 않아도 될 만큼 가까워졌고, 무엇보다 건반이 합세해 낭만주의적인 틀을 주조하며 긍정의 기운을 불어넣는다. 세계가 과연 하루아침에 없어졌겠는가. 늙어간다는 건 점차 잃어가고 있다는 말과 같다. 세상은 시들었고 영원한 건 없다고 거듭하는 노랫말은 결국 죽어가는 삶에 지금을 사는 일보다 중요한 것은 없다는 낯익은 교훈 앞에서 꼬리를 내린다.

그러나 카르페디엠에 충실한 삶을 살기란 결코 쉽지 않다. 불타는 수치심과 상처 난 자존심, 목적 없는 복수심 등은 진실을 숨기기 위한 거짓말과 위선에 철저히 가려진 채 은밀한 곳에 존재한다. ‘Warsong’은 내면의 평화란 실재하지 않으며 조각난 소망 위로 받아들일 것은 씁쓸한 죽음뿐이라 말한다. 장송의 일편을 연출한 오르간 코드와 음산한 분위기를 자아낸 스트링 요소는 기타의 강한 디스토션 사운드와 만나 마음속 휘몰아치는 감정의 소용돌이를 표현한다. 또한 35년 전 발표한 ‘The same deep water as you’와 맞닿아 공상의 빛깔로 그린 실존적 불안감을 묘사한다.

때로는 외부의 변인이 잔잔한 평온을 깨부수기도 한다. 그중 가장 큰 충격은 사랑하는 이를 한순간에 잃는 일일 테다. 서두에 언급했듯이 로버트 스미스는 그동안 부모와 형제를 떠나보내며 철저히 무너졌다. 세상을 등진 친형 리처드 스미스에게 작별 인사를 건넬 수 없다며 울부짖는 ‘I can never say goodbye’와 부모마저 여읜 뒤 아무것도 남지 않은 현실에 끝없이 좌절하는 ‘All I ever am’은 견고하게 연계된 초반부 두 곡과 더불어 흠 잡을 데 없는 기승전결로 감정선의 절정을 향해 내달린다.

대다수의 작품은 깊은 굴레에 빠져 허덕이다가도 결말에 다다르면 나름의 희망을 암시하며 따뜻함이 자리할 공간을 마련하지만 큐어는 그 순리를 따를 여유가 없다. 사라져 버린 가치와 존재들을 하나씩 열거해 보니 ‘그러니 현재에 충실할 것’이란 해답만이 남았으나 누구나 그렇게 살 수 있었더라면 이토록 아파하지도 않았을 것이다.

결국 세상을 부정하고, 자신을 비판하며 체념의 낭떠러지에 홀로 선다. 모든 것이 재구축될 의지를 잃은 공간, 10분이 넘도록 흐느끼는 신시사이저와 이성을 잃고 같은 노트만을 반복하는 드럼, 목적을 잃은 채 애곡하는 일렉트릭 기타만이 부유하는 ‘Endsong’은 단연 클라이맥스다. 언젠가부터 실낱같은 희망을 연결하던 키보드는 자취를 감췄고 ‘모두 사라졌다’는 말만 되풀이하는 로버트 스미스의 처절한 보컬은 종말론적 결말의 극치다.

짙은 화장으로 기억되는 괴상한 비주얼과 음울하고 불편한 소리는 고딕 록의 대표 이미지다. 1970년대 후반에 태동해 약 10년 동안 마니아층의 열렬한 지지를 받았지만 당시의 록스타는 모두 사라진 지 오래다. 사회와 타협하며 젊은 날의 호기로움을 유지할 수 없었고, 무엇보다 장르 특성상 주류로 도약할 기회가 절대적으로 부족했기 때문이다. 해당 신을 개척하고 앞장 섰던 큐어 또한 자유로울 수 없었다. 진입장벽을 낮추고 팝으로 선회해 상업적 성공을 안았지만 초심을 잃었다는 비판을 마주해야 했고, 세기말에 접어들어선 야위어 가는 얼터너티브 록에 편승해 명맥을 유지할 수밖에 없었다.

듣기 편한 음악을 고수한다는 건 일흔에 가까운 나이와 맞물려 더 이상 시장에서 살아남을 동력이 부족함을 스스로 인정하는 꼴이라는 안타까운 진실 속에 큐어가 선택한 방향은 초심 그 자체다. 고딕 록을 현대식으로 재해석해 콘셉트 앨범이 아님에도 한 편의 비극을 목도한 듯하다. 또한 수십 년간 모든 것이 변했어도 원형을 유지하고 있는 로버트 스미스의 목소리는 여전히 위력을 발휘한다. 한 시대를 풍미하곤 박물관에 들어앉은 세부 장르의 선봉장은 어떻게 새 시대로 도래하는가. 또 노련함만이 남은 중견 밴드의 자기 고백적 소회는 어떻게 갈무리되는가. 이 두 질문에 그럴듯한 대답을 내지 못하고 역사의 뒤안길로 사라진 수많은 록 밴드를 뒤로하고 < Songs Of A Lost World >는 완벽에 가까운 답변으로 귀환했다.

-수록곡-

1. Alone [추천]

2. And nothing is forever [추천]

3. A fragile thing

4. Warsong [추천]

5. Drone:nodrone

6. I can never say goodbye [추천]

7. All I ever am [추천]

8. Endsong [추천]