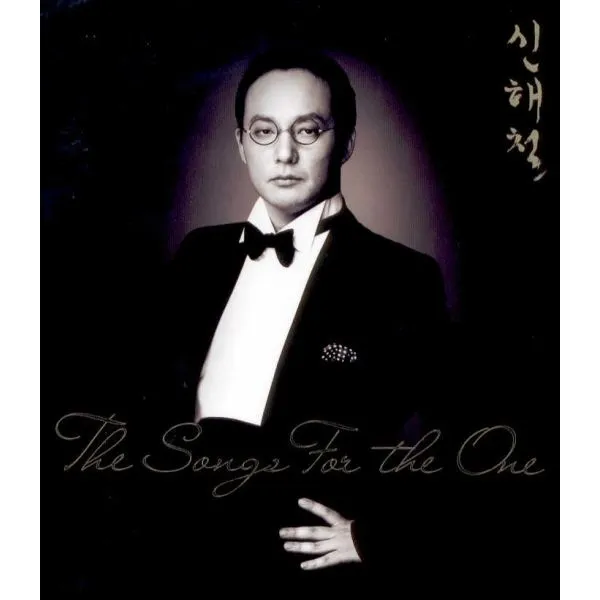

이 앨범에 대한 대강의 정보, 즉 “신해철이 재즈를 했다”, “빅밴드와 오케스트라를 동원하여 스탠더드 팝을 했다”는 얘기를 듣고, 오래 전부터 그의 활동과 음악을 접해온 사람이라면 금방 떠올릴 지도 모를 노래가 있다. 토이의 3집에 신해철이 객원가수로 참여해 부른 '마지막 로맨티스트'.

가공할 느끼함을 내뿜는 신해철의 음성과 (스튜디오 세션의 틀 안에서 표현의 제약이 따르기는 했지만)나름 잘 살린 구식 노래의 정서가 어울리며, 발표 당시인 1997년에도 그럭저럭 화제가 되었던 곡이다. 이 앨범을 접하는 사람들에게, 충분한 가이드가 될 수 있을 노래다. 남의 앨범이라곤 해도, 아무튼 우리의 마왕은 이미 10년 전에 이런 음악을 했었다.

지극히 개인적인 생각인지 몰라도, 최근 몇 년 사이에 신해철의 행적을 보면 유투(U2)의 보노(Bono)를 역할 모델로 하고 있다는 느낌이 든다. 이제 보노는 다분히 가사를 잘 쓰고 음악을 잘 한다는 차원을 넘어, 다 년간에 걸친 활발한 사회/정치 활동을 통해 음악계를 넘어 범사회적, 전세계적인 유명인사로 자리매김했다. 보노와는 달리 지원 세력에 못지않은 안티가 있는 것 같기는 하지만, 뭐 신해철도 그렇다면 그렇다. 외적인 활동상이 아니라도, 그의 표정, 말투, 몸짓, 그 모두에서 자꾸 보노가 떠오른다. 이젠 얼굴까지도.

생각해 보면 보노는 1990년대 초중반에 잠시지만 스탠더드 팝/빅밴드 재즈와의 접촉을 시도했었다. 우선 퀸시 존스(Quincy Jonse)의 < Jook Joint >에 수록된 'Let the good times roll'에 스티비 원더(Stevie Wonder), 레이 찰스(Ray Charles)와 같이 참여하였는데, 이 곡에서 보노의 음성은 노래라면 역사에 기록될 두 대가의 목소리에 그야말로 '발린다'.

또한 프랑크 시나트라(Frank Sinatra)가 만년에 발표한 앨범 < Dutes >에 참여해 'I've got you under my skin'을 같이 불렀고, 빅 밴드의 연주에 자연스레 몸을 맡기면서 상당히 멋진 조합을 들려주었다. 하지만, 이후엔 그와 관련된 활동이 딱히 눈에 띄지 않는 것을 보면, 그런 스타일이 맘에 안 들었거나 한때의 도발적 가지치기가 아니었나 싶다.

연륜이 싸여가는, 혹은 성숙의 기로에 있는 뮤지션에게, '구식 팝송'이 선사하는 정통과 구식의 암내는 상당한 매력으로 작용하는 것 같다. 엘비스 코스텔로(Elvis Costello)도 비슷한 과도기를 거쳤고, 최근에는 로비 윌리암스(Robbie Williams)가 그랬다. 이제 신해철도 우리 나이 마흔. 최근에 딸까지 얻어 진짜 가장이 되었다. 돈도 영예도 이미 누릴 만큼 누렸다. 결국 그도 이 길로 오는 것이구나. <하나를 위한 노래들>이라.

수록곡들은 설명할 필요도 없을, 국내외의 골든 레퍼토리들로 채워져 있다. 오케스트라와 브라스를 비롯한 풍성한 수제 연주를 동원해 구식의 멋을 제대로 살렸고, 호주에서 녹음된 사운드는 확실히 여타의 가요와 질감부터가 다르다. 본인도 자주 비난하는 요즘의 조잡한 '공장제 기계공업식 가요'에 정면으로 대항하는, 보기 드물게 제대로 만든 앨범이다. 그리고 노래는 모두 신해철이 했다.

이미 이 앨범의 가장 두드러지는 특징이자 큰 문제점을 언급했다. 바로 신해철 본인이 전 곡을 직접 불렀다는 사실이다. 인트로인 연주곡 '감격시대'에서 느껴지는 여유롭고 풍족한 입맛은, 'L-O-V-E'에서 신해철의 노래가 등장하는 순간에 와르르 무너진다. 특유의 잔뜩 힘이 들어간 발성과 과도한 샤우팅의 결과인지 더욱 나빠진 쇳소리가 뒤섞인 탁성은, 곡과 전혀 어울리지 못한 채 겉돌면서 고막을 할퀸다. 차라리 드라마에서 김희선이 부른 버전은 나긋나긋한 맛이라도 있었는데.

이후 'My way'에서 타이틀곡 '장미'까지 여섯 곡의 노래들도 결국은 다 똑같다. 프랑크 시나트라(Frank Sinatra)나 앤디 윌리암스(Andy Williams), 최희준같은 과거엔 이래야만 가수가 될 수 있던 대가수들의 훌륭한 소리통과 가창력. 줄리 런던(July London)의 무르익은 여성성. 4월과 5월의 소박함. 장국영의 넘쳐흐르는 여유. 무엇 하나 제대로 살리지 못하고 자기 식으로 휘지른다. 몇 번 듣고 있으면 웃음이 나오기도.

후반부에 비치된 '아내에게 바치는 노래'는 실제 자신의 부인에게 바치는 애뜻한 맘이 담긴 노래인지는 몰라도 결과적으로는 상당한 코믹함을 조성한다. 배리 매닐로우(Barry Mannilow)의 영원한 10월의 고전 'When October goes'나 최근에 푸시캣 돌스(Pussycat Dolls)의 리메이크로 많이 알려진 'Sway'도 마찬가지이다.

혹평은 여기까지. 지금껏 언급 안 된 노래들에선 신해철의 노래가 들을 만하다. 싱어 송 라이터의 노래를 가장 잘 소화하는 것은 분명히 작곡가 자신이다. 자신이 직접 부르면서 작곡하고, 또 고치는 과정에서, 자연스레 자신의 목소리에 맞는 곡이 만들어지기 때문일 것이다. 이 앨범에선 두 곡이 그렇다. 바로 신곡 'Thank you and I love you'와 '재즈 카페'의 flap이크이다.

'Thank you and I love you'는 신해철과 지현우의 형으로 더 유명한 넥스트의 새 멤버 지현수가 같이 곡을 썼다. 신해철의 멜로디 감각이 녹슬지 않았음을 확인할 수 있으며, 보컬의 음깔도 곡과 어긋나지 않고 딱 적당한 수준을 유지하고 있다. 곡 자체와 프로듀스, 가사는 여타의 수록곡들처럼 다소의 부담스러움을 포함하고 있지만, 분명 앨범 내에서 가장 듣기에 좋은 곡이다.

'재즈 카페'의 2007년 버전은 앨범의 베스트 트랙이라 할 만 하다. 신해철의 노래는 도입부의 랩부터 원곡을 가능한 그대로 따르려 했으며, 당대 색소폰 세션을 평정했던 이정식의 노련한 연주를 통해 그럭저럭 재즈의 기분을 드러낸 원곡을 빅밴드 스타일로 재해석했다. 특히 후반부에서 브라스 군의 임프로비제이션은 일말의 파괴력과 후련함까지 선사한다.

'Something stupid'는 게스트로 참여한 뷰티풀 데이즈(Beautiful Days) 오희정의 보컬이 불안한 신해철의 목소리를 포근하게 지탱하며, 원곡의 야릇한 편안함을 성공적으로 재연했다. 마지막에 수록된 'You are so beautiful'은 다른 수록곡들과는 달리 나일론 기타의 단촐한 연주에 맞추어 시종 가성으로 불렀는데, 다소 거슬리는 부분이 있긴 하지만 들을 만하다.

신해철 스스로 '록을 싫어하는 부인을 위해 50대 쯤에 한 번 해 볼까 생각했던 음악'이라고 밝힌 음악답게, 음악은 시종 스탠더드 팝의 풍만한 우아미와 빅밴드 재즈의 고풍스런 여유를 지향한다. 치밀한 준비와 아낌 없는 투자, 해외 로케이션을 바탕으로 한 만큼, 실제로 결과물은 요즘의 가요와는 차원이 다른 품격을 보유하고 있다. 그런 면에서 신해철의 목표 중 하나였던 '제대로 된 음악 만들기'에는 성공했다.

그러나 결국 본인의 보컬에 대한 욕심이 음악의 수준을 격하시키고 있다. 이젠 초기 솔로 앨범에서 느껴지던 풋풋한 맛도, 본격적인 록 보컬을 지향하던 넥스트 시절의 스피릿도 없다. 원채 좋은 보컬은 아닌데다 세월에 찌들고 상한 성대에서 나오는 노래는, 자신이 쓴 곡을 제외하고는 제대로 표현하지 못할 정도까지 이르렀다. 느끼하게 목소리 깔고 오버한다고 다 재즈 가수, 스탠더드 팝 가수는 아니다.

아직 이르거나, 아니면 단발적인 경험으로 끝내야 할 음악이다. 특히나 신해철 본인이 계속해서 직접 노래할 거라면. 요즘 같은 시대에 이런 음악을 만든 용기와 마인드는 일단 칭찬받을 일이고 신해철 아니면 누가 이런 작업을 했겠냐마는, 분명 아닌 건 아닌 거다. 마지막으로 한 마디만 더. '마왕, 이제 노래는 그만 하삼!'

-수록곡-

1. 감격시대

2. L-O-V-E

3. My way

4. A thousand dreams of you

5. 하숙생

6. I left my heart in San Francisco

7. Moon river

8. 장미

9. Something stupid

10. Thank you and I love you

11. When october goes

12. Sway

13. 아내에게 바치는 노래

14. 재즈 카페

15. You are so beautiful

프로듀서: 박권일