'심현보'하면 떠오르는 것은 물론, 작사가로서의 그의 역량이다. 가요계의 히트 메이커로 군림한 그의 가사는 딱히, 내면세계의 성찰이랄지, 사회적 문제에 대한 고찰 등과 같은 거창한 주제가 아닌 평범한 사랑 이야기일 뿐이었지만 애틋한 선율과 만났을 때 전해져오는 그 서정성은 누구도 흉내 낼 수 없는 것이었다. 멜로디의 도약이 정점에 이를 때 '(사랑은) 마음의 장난, 슬픔의 마법'으로 표현하는 감각(박정현의 '위태로운 이야기')이나 부드러운 리듬에 실려 음표 하나하나에 'As time goes by'를 아로새기는 센스(티의 '시간이 흐른 뒤'), 때로는 주얼리 '니가 참 좋아'의 간지러운 멘트의 영광스러운 히트 행진까지 모두 어디에 악센트를 주어야 할지 정확히 파악한 그의 몫이었다. 이는 그가 곡을 쓰는 능력을 갖춘 '작곡가'이었기에, 곡을 부를 줄 아는 '가수'였기에 가능한 일이었다.

그러나 1992년, '유재하 가요제'에서 기타 하나를 메고 나와 '키 작은 나무'를 부르던, 그리고 1998년 모던 록의 수작으로 꼽히는 <아가미>의 '아일랜드'와 심현보를 연결 짓는 이들은 그리 많지 않다. 2001년 히트곡 유리상자의 '사랑해도 될까요'의 작곡자로, 고급스런 발라드로 채운 심현보의 솔로 1집만을 기억하는 팬들에게는 그와 '모던 록'이라는 간극이 더더욱 낯설지도 모르겠다. 허나, 그의 작곡가로서의 데뷔작이 리아의 '난 그래'이었으며, 후에 박기영, 박혜경의 여성 모던 록 주자들에게 건넨 곡들을 생각한다면 그의 음악적 본향은 분명 '모던 록'이다.

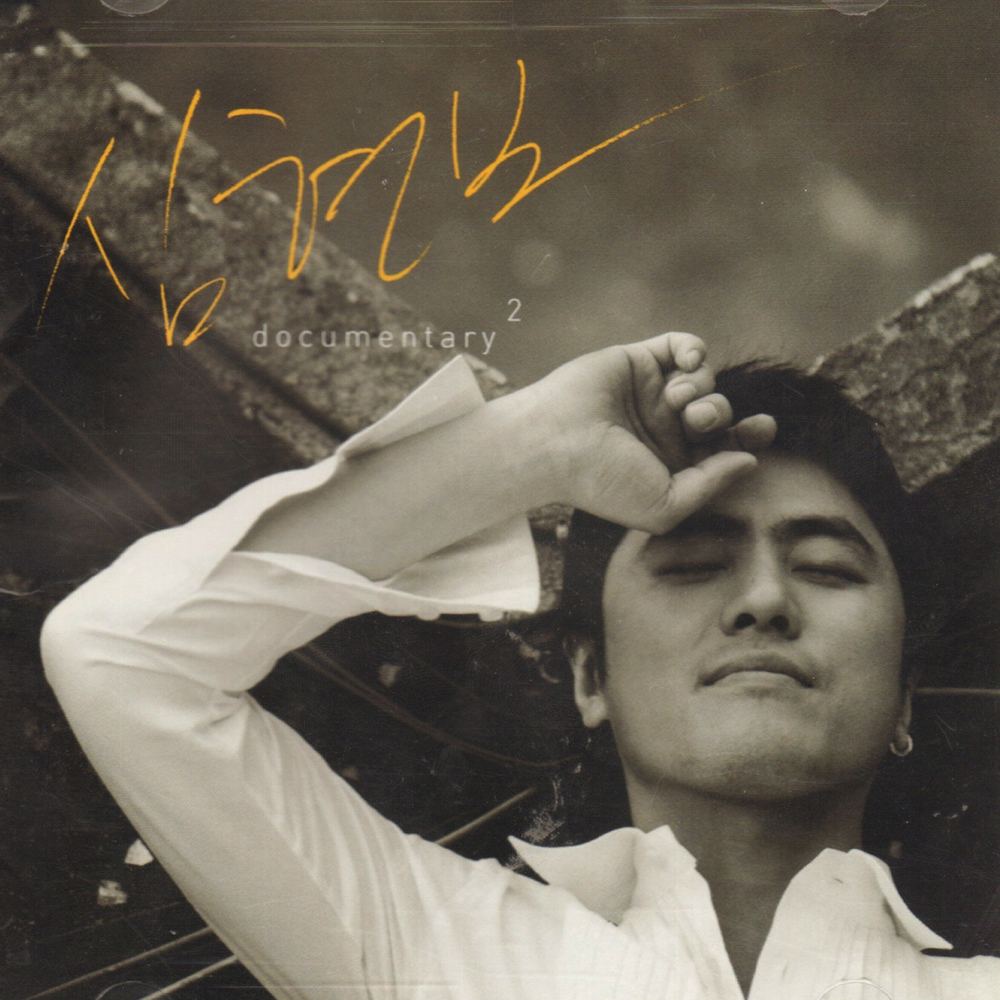

그의 솔로 2집 < Documentary >의 의미는 바로 그때의 모던 록 감성을 다시 획득한데 있다. '아일랜드' 시절의 '아가미', '안식' 정도의 패기 넘치는 록킹 사운드까지는 아니더라도 '그까짓 사랑쯤', '반짝이는 것들' 등 모두 그 시절의 사운드에 정서적 기반을 둔다. 거의 전곡이 피아노로 리드되던 1집과는 달리 그 무게중심이 기타로 이동되었고, '달과 뒷모습'과 같은 다양한 코드워크 대신에 '쓰디쓴 이야기'의 단순한 진행으로 채웠다. 뿐만 아니라, 여느 흔한 발라드들처럼 과도하게 기댔던 스트링조차 오히려 리듬에 조력하고 있다.

이렇듯, 초기의 '심현보'보다 한 톤 낮아진 보컬과 간소해진 악기들, 소박해지고 편안해진 멜로디는 타이틀 곡 '사랑은 그런 것'에서 만개한다. 하림의 처연한 아코디언 연주와 보컬 하모니의 진득함, 가성을 부드럽게 넘나드는 그의 목소리는 '모던 포크'에 고요히 집중하고 있다. 전체적으로 '절제'라는 표현보다는 순풍을 탄 듯 뱉어내는 선율의 자연스러움이 모처럼의 차분한 감상을 유도한다.

앨범 전체에서 안정된 톤을 구현하기 때문인지, 늘 탑재하고 있던 본연의 감성으로 돌아왔기 때문인지 편안하게 노래한다. 늘 그의 곡을 불러온 이브(Eve)의 '김세헌'이 이번에는 보컬 디렉터로 나설 만큼 노래에도 욕심을 냈지만 일정한 선을 넘을 정도의 과잉은 찾아볼 수 없다. 이는 미디엄 템포곡이라고 예외는 아니어서, 비트를 숨겨놓은 곡의 질감이 좋은 수작 '반짝이는 것들', 실내악의 맛을 잘 살린 '금붕어'에서 조차 유효하다.

큰 스케일을 자랑하는 편곡의 웅장함보다는 아기자기함이, 전자음의 장식보다는 하모니카의 잔잔한 울림이, 화려한 피아노의 테크닉보다는 어쿠스틱 기타의 명징함이 그에게 더 어울리는 건 어쩔 수 없다. 그가 터뜨린 히트의 빈도수에는 못 미칠지라도, 한 방의 '훅'이 있는 유행가의 멋은 덜할지라도 후한 여유로움을 머금은 감성에 비할 바는 못 된다. 히트에 연연해하는 대중 가수이기 이전에 음악적 자주실현을 이뤄가는 '뮤지션'의 기록이기 때문이다.

-수록곡-

1. 마음아 부탁해

2. 사랑은 그런 것

3. 그런 사람 또 없어

4. 금붕어

5. 반짝이는 것들

6. 헤어짐의 기록

7. 그까짓 사랑쯤

8. 쓰디 쓴 이야기

9. 우리 셋

10. 그랬으면 좋겠어..

All songs written, composed and produced by 심현보