월드 뮤직이라는 단어는 태생적으로 불합리한 용어다. 사실 그 정의도 분명하지 않다. 음반시장의 헤게모니를 장악하고 있는 영, 미의 음악이 아닌 모든 음악을 말하는가. 그 정도까지 비약하진 않더라도 아프리카, 라틴 아메리카 등 소위 변방의 음악을 가리키는 의미로 쓰이는 것은 확실하다. 언제부터였는가. 귀에 쏙 박히는 멜로디와 소위 후크를 지닌 그런 음악이 전세계의 음악을 함부로 재단하는 무소불위의 기준이 된 것이. 조금 슬픈 현실이다. 모든 위계를 거부해야 할 예술의 영역에 중심과 주변을 가르는 판별식이 존재한다는 것 말이다. 당연히 서구의 언어가 지배하는 레코드 마켓에서 월드 뮤직은 소수의 지분에 머물 수밖에 없었다. 사람들의 귀에 익은 것이 아니므로 먹힐 수가 없었던 것이었다.

이상한 기류가 감지되기 시작한 건 작년부터였다. 쿠바 음악인들의 삶을 다룬 영화 <부에나 비스타 소셜 클럽>과 그 사운드트랙이 소리소문 없이 인기를 모으며 제 3세계 음악에 대한 관심이 증폭된 것.

그런 상황을 고려할 때, 그 이전부터 진지하게 월드 뮤직을 탐구해 온 윤상은 우리에게 더욱 각별한 존재로 다가올 수 있을 것이다. 실제로 그는 본인의 음반에 월드 뮤직의 문법을 많이 도입해왔다. 10년 전에 나온 <Part2 (이별없던 세상)>부터 그 단초를 발견할 수 있었으니까. 특히 2000년에 발표된 <Cliche>는 남미 리듬을 본격적으로 시도해 상당히 독특하다는 평가를 얻어낸 작품으로 기록된다.

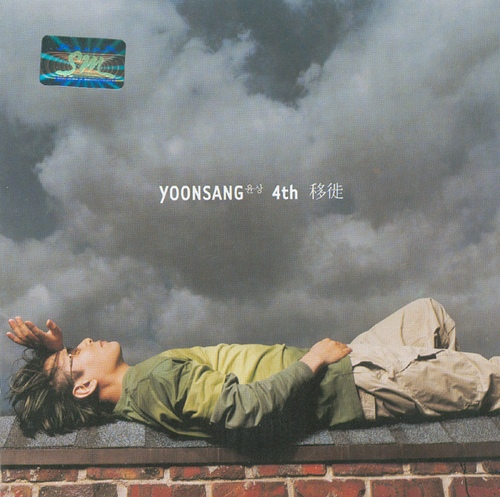

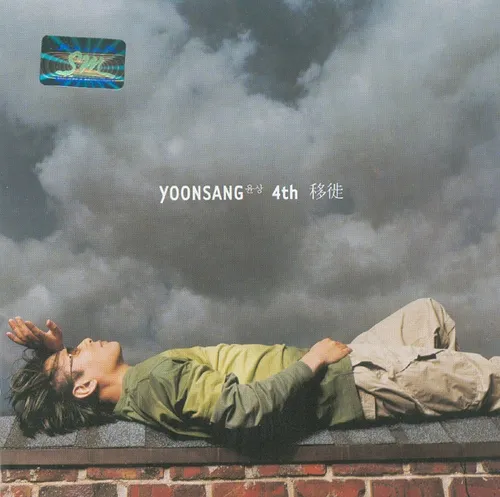

이번에 공개된 정규 4집 <이사>는 자신의 관심 분야를 한층 더 밀고 나간 작품이다. 브라질 그룹 발란사(Balanca)가 앨범 작업에 참여해 한층 더 라틴의 냄새가 짙어졌다. 그들이 연주를 맡은 'A fairy's tale'과 캔디맨의 프론트우먼 청안과의 듀엣 '재회'는 전형적인 보사노바 형식을 취하고 있는 트랙들로 신보의 성격을 잘 말해주고 있다. 나직한 윤상의 보이스와 감미로운 곡의 분위기가 잘 매치되는 '이사' 역시 이국적인 넘버다.

어쿠스틱 톤이 주를 이룬 앨범은 물이 흐르듯 잔잔히 진행된다. 소품 성향을 띠는 '사랑하오'(김현철과의 듀엣), 'Runner's high'를 거쳐 만나게 되는 앨범의 최고점은 1970년대 인기가수 정훈희가 불러주는 '소월에게 묻기를'이다. 우수 어린 피아노 반주와 오버랩되는 그녀의 보컬은 정말 능숙하게도 감정의 수위를 조절해내고 있다.

이런 저런 요소들이 퓨전된 듯한 두 연주곡 'El Camino', 'Ni Volas Interparoli'는 다분한 그의 실험성을 드러내는 요소다. 풍성한 편곡과 다채로운 악기의 사용, 이질적인 언어의 삽입 등 많은 것을 보여주고 싶은 윤상의 욕심을 읽을 수 있는 부분이다.

기존에 존재하는 소스를 바탕으로 우려내야 하는 팝과는 달리, 그가 추구하는 음악엔 싱싱한 아이템들이 비교적 많다. 그의 이번 작품은 시대를 빛낼 걸작은 아닐지언정, 창작력 고갈로 괴로워하는 뮤지션들에게 하나의 대안을 암시해주었다는 점에서 상당한 의미를 갖는다.

하지만 월드 뮤직에 대한 단상에 젖으며 남는 커다란 아쉬움 하나. 우리의 것은 왜 범세계적 음악으로 자리매김 하지 못하는가. 암암리에 우리들의 뇌 구조속에 박힌 '한국적임'에 대한 반발이 있는 것은 아닌지. 윤상의 음악을 대안적 월드 뮤직이라 하며 반기기 이전에 김수철과 김영동에 대한 재평가가 이뤄지기를 바라는 것은 비단 혼자만의 생각은 아닐 것이다. 한국의 <부에나 비스타 소셜 클럽>을 기대하는 것은 무리인가.